التعامل مع التغيرات الموسمية والتأقلم معها

المقدمة

تُعتبر التغيرات الموسمية من الظواهر البيئية الطبيعية التي ترافق حياة الإنسان منذ الأزل، وهي ناتجة عن دوران الأرض حول الشمس وما يترتب عليه من اختلاف في درجات الحرارة والرطوبة وطول ساعات النهار والليل. ومع كل فصل من فصول السنة — الربيع، الصيف، الخريف، والشتاء — تحدث تحولات بيئية وجوية تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الصحة العامة للإنسان.

يُظهر الجسم البشري قدرة مذهلة على التأقلم الفسيولوجي والنفسي مع هذه التغيرات، إلا أن سرعة التحولات الموسمية، خصوصًا في ظل التغير المناخي العالمي، تجعل عملية التكيف أكثر تحديًا. وقد أثبتت الدراسات أن الوقاية من الأمراض الموسمية تعتمد بشكل كبير على وعي الفرد وقدرته على تبني أنماط حياة صحية تتناسب مع كل فصل من فصول السنة.

تتناول هذه المقالة بأسلوب علمي وأكاديمي مبسط كيفية التعامل مع التغيرات الموسمية والتأقلم معها للوقاية من الأمراض، مع استعراض العوامل البيئية المؤثرة، أبرز الأمراض المرتبطة بكل فصل، وآليات الوقاية والتكيف الجسدي والنفسي.

مفهوم التغيرات الموسمية وتأثيرها على جسم الإنسان

1. ما المقصود بالتغيرات الموسمية؟

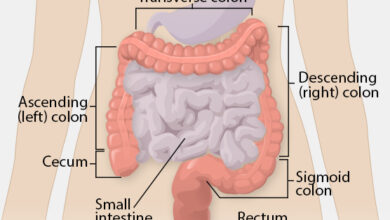

التغيرات الموسمية هي التحولات الدورية في المناخ والعوامل البيئية المرتبطة بالفصول الأربعة، وتشمل تغير درجة الحرارة، الرطوبة، الضغط الجوي، شدة الإشعاع الشمسي، وأنماط هطول الأمطار. تؤثر هذه المتغيرات على النظم البيئية والنشاط الزراعي والحيواني، وكذلك على الأنظمة الفسيولوجية للإنسان مثل الجهاز المناعي والدورة الدموية والهرمونية.

2. تأثير التغيرات الموسمية على الجسم

عند الانتقال من فصل إلى آخر، يمر الجسم بعملية تعديل داخلية تدريجية تشمل:

- تغير معدل الأيض (Metabolism): فمثلًا يزداد استهلاك الطاقة في الشتاء للحفاظ على حرارة الجسم.

- تعديل الهرمونات: يتغير إفراز بعض الهرمونات مثل الميلاتونين والسيروتونين تبعًا لطول النهار وشدة الإضاءة.

- تغير المناعة: يصبح الجهاز المناعي أكثر عرضة للضعف في فترات الانتقال الموسمي، مما يزيد احتمالية الإصابة بالأمراض المعدية.

- تغير المزاج: نتيجة تأثير الضوء ودرجة الحرارة على الناقلات العصبية في الدماغ، ما قد يؤدي إلى حالات مثل الاكتئاب الموسمي.

أبرز الأمراض المرتبطة بالتغيرات الموسمية

1. في فصل الشتاء

يُعد الشتاء من أكثر الفصول ارتباطًا بالأمراض بسبب انخفاض الحرارة والرطوبة وازدياد فترات التواجد في الأماكن المغلقة. من أبرز أمراضه:

- نزلات البرد والإنفلونزا: تنتقل الفيروسات بسهولة في الأماكن المغلقة مع قلة التهوية.

- التهابات الجهاز التنفسي: مثل التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي.

- الصدفية والأمراض الجلدية الجافة: نتيجة انخفاض الرطوبة.

- نقص فيتامين (D): بسبب قلة التعرض لأشعة الشمس.

- الاكتئاب الشتوي (Seasonal Affective Disorder): نتيجة قصر ساعات النهار وتأثيرها على الهرمونات العصبية.

2. في فصل الربيع

يُعرف الربيع بجماله الطبيعي، لكنه أيضًا فصل التحسس الموسمي بسبب انتشار حبوب اللقاح. من أمراضه:

- حساسية الأنف والعيون (Allergic Rhinitis & Conjunctivitis): بسبب حبوب اللقاح والغبار.

- الربو التحسسي: يزداد سوءًا مع انتشار المثيرات التنفسية.

- الصداع النصفي: نتيجة التغيرات السريعة في الضغط الجوي ودرجات الحرارة.

3. في فصل الصيف

ارتفاع الحرارة والرطوبة يجعل الصيف بيئة مناسبة لتكاثر الميكروبات، ومن أمراضه الشائعة:

- ضربات الشمس والإجهاد الحراري: بسبب التعرض الطويل لأشعة الشمس.

- التسمم الغذائي: نتيجة فساد الأطعمة في درجات الحرارة العالية.

- الأمراض الجلدية: مثل الطفح الحراري والفطريات الجلدية.

- الجفاف واضطرابات الأملاح: نتيجة التعرق المفرط وفقدان السوائل.

4. في فصل الخريف

يُعدّ الخريف فترة انتقالية ترتفع فيها نسبة الرطوبة ويبدأ انتشار الفيروسات الموسمية. من أمراضه:

- الإنفلونزا الموسمية: نتيجة نشاط فيروسات الإنفلونزا A وB.

- التهابات الحلق والجيوب الأنفية: بسبب تقلّبات الطقس.

- أمراض المفاصل: حيث يلاحظ بعض المرضى تفاقم آلام المفاصل مع انخفاض الضغط الجوي.

آليات التكيف الجسدي مع التغيرات الموسمية

1. تعزيز الجهاز المناعي

يمثل الجهاز المناعي خط الدفاع الأول ضد الأمراض الموسمية. يمكن تقويته من خلال:

- التغذية المتوازنة: تناول أطعمة غنية بالفيتامينات (C وD وE) والمعادن مثل الزنك والسيلينيوم.

- النوم الكافي: إذ يعزز النوم المنتظم إنتاج الخلايا المناعية.

- ممارسة النشاط البدني: النشاط المعتدل المنتظم يرفع من كفاءة جهاز المناعة.

- تجنب الإجهاد المزمن: فالتوتر الطويل يضعف الدفاعات المناعية بشكل ملحوظ.

2. التأقلم الحراري

ينبغي للجسم أن يتدرّب على التحمل الحراري في فصلي الشتاء والصيف. فمثلًا:

- في الشتاء: ارتداء ملابس دافئة بطبقات، والحرص على تهوية الأماكن المغلقة لتفادي العدوى.

- في الصيف: ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون، شرب الماء بانتظام، وتجنب التعرض المباشر للشمس.

3. العناية بالتغذية الموسمية

يتكيف الجسم بصورة أفضل عند تناول أطعمة تناسب طبيعة كل فصل، مثل:

- في الشتاء: الأغذية الدافئة الغنية بالبروتينات والمشروبات الساخنة.

- في الصيف: الفواكه الغنية بالماء (البطيخ، البرتقال، الخيار) لتعويض السوائل.

- في الربيع والخريف: الأغذية الغنية بمضادات الأكسدة مثل الخضار الورقية والفواكه الموسمية لتقليل الحساسية وتقوية المناعة.

4. الوقاية من العدوى

اتباع قواعد النظافة الشخصية يمثل عنصرًا أساسيًا في التكيف الصحي الموسمي:

- غسل اليدين بانتظام.

- استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة خلال موسم الإنفلونزا.

- تعقيم الأسطح المشتركة خاصة في المدارس والمكاتب.

- الحصول على اللقاحات الموسمية (مثل لقاح الإنفلونزا).

التكيف النفسي والسلوكي مع التغيرات الموسمية

1. التغيرات المزاجية

تشير الأبحاث إلى أن تقلبات الضوء ودرجات الحرارة تؤثر على الناقلات العصبية مثل السيروتونين والميلاتونين، مما يؤدي إلى تغيرات في المزاج والنوم. ويُعرف هذا التأثير بظاهرة الاضطراب العاطفي الموسمي (Seasonal Affective Disorder – SAD).

للتغلب عليه يُنصح بـ:

- التعرض المنتظم لأشعة الشمس صباحًا.

- ممارسة النشاط البدني في الهواء الطلق.

- الحفاظ على جدول نوم واستيقاظ ثابت.

- تناول غذاء متوازن يحتوي على أحماض أوميغا-3 ومغنيسيوم.

2. الصحة النفسية والتفاعل الاجتماعي

العزلة وقلة النشاط في بعض الفصول — خاصة الشتاء — يمكن أن تزيد من مستويات القلق والاكتئاب. لذا يُنصح بـ:

- المشاركة في الأنشطة الاجتماعية.

- الحفاظ على التواصل مع الأصدقاء والعائلة.

- ممارسة التأمل وتمارين التنفس العميق لتقليل التوتر.

3. إدارة التوتر الموسمي

يمكن أن تسبب التغيرات الموسمية ضغطًا نفسيًا مرتبطًا بتغير الروتين اليومي أو ظروف العمل. وللتعامل معه:

- اعتماد تقنيات الاسترخاء مثل اليوغا والتأمل الواعي (Mindfulness).

- تنظيم أوقات العمل والراحة لتجنب الإرهاق.

- تبني نظرة إيجابية للتغيرات الموسمية كفرصة للتجدد وليس كمصدر انزعاج.

دور التوعية الصحية والمجتمعية

تؤكد المنظمات الصحية، مثل منظمة الصحة العالمية (WHO) ومراكز مكافحة الأمراض (CDC)، أن الوقاية من الأمراض الموسمية تعتمد على التثقيف الصحي الجماعي، وتشمل الإجراءات التالية:

- التثقيف عبر الإعلام والمدارس:

نشر التوعية حول أهمية النظافة الشخصية واللقاحات وطرق الوقاية من العدوى الموسمية. - المتابعة الوبائية:

رصد الأمراض الموسمية مثل الإنفلونزا وحالات التسمم الغذائي لاتخاذ التدابير الوقائية المبكرة. - تحسين جودة الهواء والماء:

إذ يُعد تلوث الهواء من العوامل التي تفاقم أمراض الجهاز التنفسي الموسمية. - توفير التطعيمات الدورية:

مثل لقاح الإنفلونزا الموسمية ولقاح المكورات الرئوية لكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة.

العلاقة بين التغيرات المناخية والأمراض الموسمية

في السنوات الأخيرة، أصبح التغير المناخي العالمي عاملًا إضافيًا يضاعف حدة التقلبات الموسمية ويزيد من انتشار الأمراض. فارتفاع درجات الحرارة العالمية أدى إلى:

- تمديد موسم الحساسية الربيعية بسبب زيادة إنتاج حبوب اللقاح.

- انتشار الأمراض المنقولة بالحشرات مثل حمى الضنك والملاريا إلى مناطق جديدة.

- تفاقم أمراض الجهاز التنفسي بسبب تلوث الهواء وازدياد العواصف الترابية.

وبالتالي، فإن الوقاية من الأمراض الموسمية أصبحت تتطلب استراتيجيات تكيف طويلة المدى تشمل حماية البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى تبني أنماط حياة صحية مستدامة.

نصائح عملية للتأقلم مع التغيرات الموسمية

فيما يلي مجموعة من الإرشادات العامة للوقاية من الأمراض الموسمية والتأقلم مع تغير الفصول:

- في الشتاء:

- تناول فيتامين D والمشروبات الدافئة.

- تهوية المنزل بانتظام.

- ارتداء طبقات من الملابس بدلًا من قطعة واحدة سميكة.

- في الربيع:

- تجنب الخروج في أوقات انتشار الغبار وحبوب اللقاح.

- استخدام كمامات واقية ونظارات شمسية للحماية من التحسس.

- تنظيف فلاتر مكيفات الهواء بانتظام.

- في الصيف:

- الإكثار من شرب الماء (ما لا يقل عن 2 لتر يوميًا).

- تجنب الأطعمة المكشوفة في الأماكن العامة.

- استخدام واقي الشمس وارتداء القبعات.

- في الخريف:

- تقوية المناعة بتناول العسل والحمضيات.

- أخذ لقاح الإنفلونزا قبل بداية الموسم.

- الحفاظ على ممارسة النشاط البدني المنتظم.

التحديات الصحية في المجتمعات المعاصرة

يواجه الإنسان المعاصر صعوبة متزايدة في التكيف مع التغيرات الموسمية نتيجة عدة عوامل، منها:

- الاعتماد المفرط على المكيفات والتدفئة الصناعية مما يقلل من مرونة الجسم الحرارية.

- نمط الحياة السريع وقلة النوم التي تضعف الجهاز المناعي.

- العمل في أماكن مغلقة تقل فيها التهوية والتعرض للشمس.

- الضغوط النفسية المزمنة التي تقلل قدرة الجسم على التكيف.

ولذلك فإن تعزيز الصحة الوقائية يجب أن يصبح جزءًا من الثقافة المجتمعية عبر التعليم، والإعلام، وبرامج الصحة العامة.

الخاتمة

إن التغيرات الموسمية ليست مجرد ظاهرة طبيعية بل هي عامل صحي حيوي يؤثر بعمق في حياة الإنسان من النواحي الجسدية والنفسية. ولأن الوقاية هي الركيزة الأساسية للصحة العامة، فإن التكيف الواعي مع تقلبات الفصول يمثل استراتيجية فعالة للحد من الأمراض الموسمية وتعزيز جودة الحياة.

من خلال التغذية السليمة، والنشاط البدني المنتظم، والنظافة الشخصية، والدعم النفسي والاجتماعي، يمكن للفرد أن يبني قدرة تكيفية قوية تمكّنه من مواجهة تحديات الفصول الأربعة بثبات وصحة.

وبينما تستمر التغيرات المناخية في إعادة تشكيل أنماط الطقس عالميًا، يصبح من الضروري أن تتبنى المجتمعات نهجًا صحيًا وقائيًا متكاملًا يربط بين الصحة الفردية والاستدامة البيئية لضمان مستقبل صحي متوازن للأجيال القادمة.