الأمراض البكتيرية

تعتبر الأمراض البكتيرية من أكثر التحديات الصحية شيوعًا وتأثيرًا على مستوى العالم. على مر التاريخ، تسببت هذه الكائنات الدقيقة وحيدة الخلية في أوبئة وجوائح فتكت بملايين الأرواح، وما زالت تشكل تهديدًا كبيرًا للصحة العامة في العصر الحديث. تتنوع الأمراض البكتيرية بشكل كبير، بدءًا من الالتهابات الطفيفة التي يمكن علاجها بسهولة، وصولًا إلى الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة. فهم طبيعة البكتيريا، وآليات إمراضها، وطرق انتقالها، واستراتيجيات علاجها والوقاية منها، أمر بالغ الأهمية للحد من تأثيرها على صحة الإنسان والمجتمع.

ما هي البكتيريا؟

البكتيريا هي كائنات حية دقيقة بدائية النواة، أي أنها لا تحتوي على نواة حقيقية أو عضيات محاطة بأغشية داخل خلاياها. تتكون الخلية البكتيرية بشكل أساسي من السيتوبلازم الذي يحتوي على المادة الوراثية (DNA) على شكل كروموسوم دائري واحد، والريبوسومات المسؤولة عن تصنيع البروتين، وجدار خلوي يوفر الدعم والحماية. قد تحتوي بعض البكتيريا أيضًا على تراكيب إضافية مثل البلازميدات (قطع صغيرة من DNA تحمل جينات مقاومة للمضادات الحيوية أو عوامل ضراوة)، والسياط (تراكيب شبيهة بالسوط للحركة)، والأهداب (تراكيب صغيرة تشبه الشعر للالتصاق بالأسطح).

تتنوع أشكال البكتيريا بشكل كبير، حيث يمكن أن تكون كروية (cocci)، أو عصوية (bacilli)، أو حلزونية (spirilla)، أو غيرها من الأشكال. كما تختلف في طريقة معيشتها، حيث يمكن أن تكون حرة المعيشة في البيئة، أو متكافلة مع كائنات أخرى، أو طفيلية تعتمد على مضيف للحصول على الغذاء والطاقة.

آليات إمراض البكتيريا:

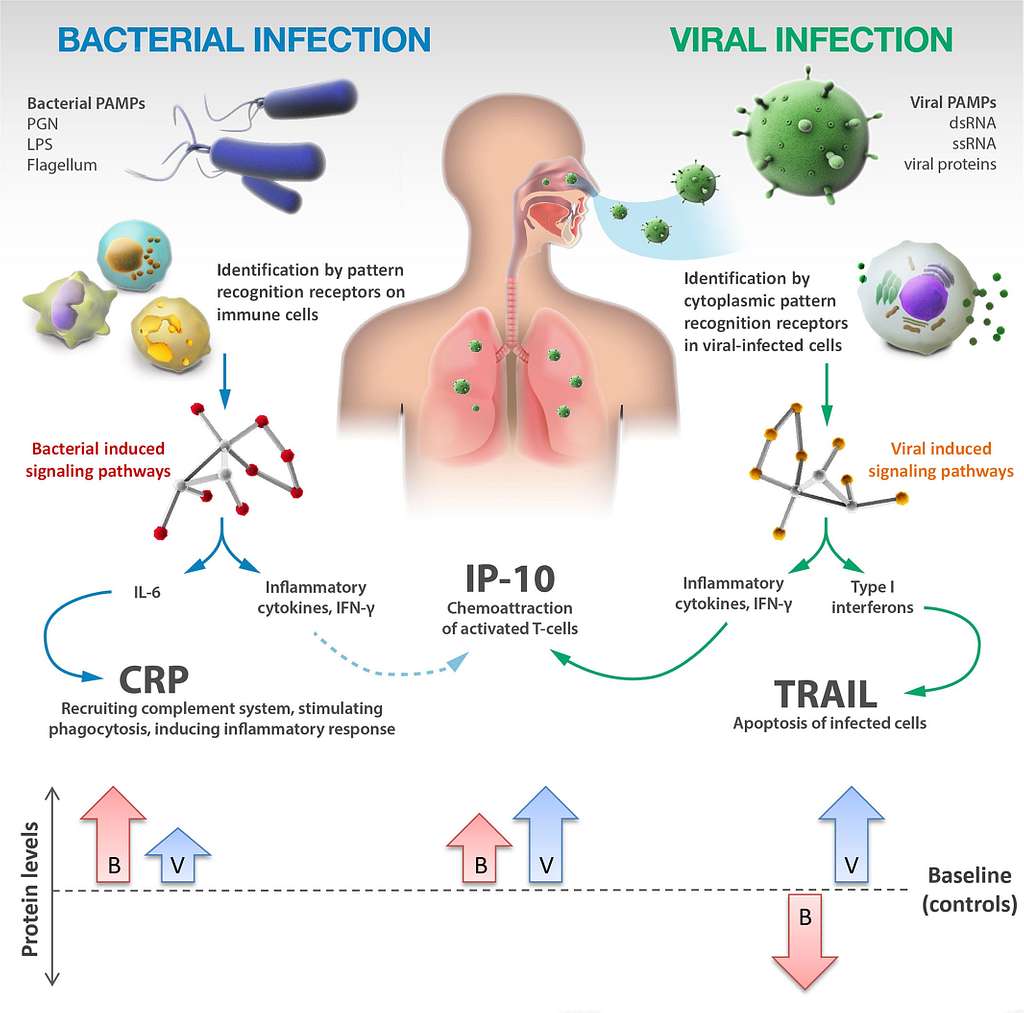

تسبب البكتيريا الأمراض من خلال آليات مختلفة، يمكن تصنيفها بشكل عام إلى:

- التكاثر المباشر والتسبب في تلف الأنسجة: تتكاثر بعض البكتيريا بسرعة في موقع الإصابة، مما يؤدي إلى تدمير الخلايا والأنسجة المضيفة بشكل مباشر. على سبيل المثال، تسبب بكتيريا Staphylococcus aureus الخراجات والتهابات الجلد من خلال إفراز إنزيمات تحلل الأنسجة.

- إنتاج السموم: تفرز العديد من البكتيريا سمومًا قوية يمكن أن تنتشر في جميع أنحاء الجسم وتسبب أضرارًا بعيدة عن موقع الإصابة الأولي. يمكن تقسيم السموم البكتيرية إلى نوعين رئيسيين:

- الذيفانات الخارجية (Exotoxins): بروتينات تفرزها البكتيريا الحية ويمكن أن تكون شديدة السمية. تشمل أمثلة الذيفانات الخارجية سموم الكوليرا التي تسبب إفرازًا مفرطًا للسوائل في الأمعاء، وسموم الكزاز التي تؤثر على الجهاز العصبي، وسموم الدفتيريا التي تدمر الخلايا في الجهاز التنفسي.

- الذيفانات الداخلية (Endotoxins): مكونات هيكلية لجدار الخلية البكتيرية الغرام سلبية، وتحديدًا الليبوبوليسكاريد (LPS). يتم إطلاق الذيفانات الداخلية عند تحلل البكتيريا أو موتها، ويمكن أن تسبب استجابة التهابية جهازية قوية في المضيف، مما يؤدي إلى الحمى والصدمة وحتى الموت في الحالات الشديدة.

- إثارة الاستجابة المناعية المفرطة: في بعض الحالات، لا يكون الضرر الناتج عن العدوى البكتيرية ناتجًا بشكل مباشر عن البكتيريا نفسها، بل عن الاستجابة المناعية المفرطة التي يطلقها الجسم لمكافحة العدوى. يمكن أن تؤدي هذه الاستجابة الالتهابية المفرطة إلى تلف الأنسجة السليمة والمساهمة في أعراض المرض. على سبيل المثال، في حالة التهاب السحايا البكتيري، يمكن أن يؤدي الالتهاب الشديد للأغشية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي إلى تلف عصبي دائم.

- تشكيل الأغشية الحيوية (Biofilms): يمكن لبعض البكتيريا أن تشكل مجتمعات منظمة تلتصق بالأسطح وتفرز مادة لزجة تحميها من العوامل البيئية والمضادات الحيوية والاستجابة المناعية للمضيف. تجعل الأغشية الحيوية علاج الالتهابات البكتيرية أكثر صعوبة وتساهم في استمرار العدوى المزمنة.

طرق انتقال الأمراض البكتيرية:

تنتقل الأمراض البكتيرية من مصدر إلى آخر عبر مجموعة متنوعة من الطرق، بما في ذلك:

- الاتصال المباشر: ينتقل العامل الممرض من شخص مصاب إلى شخص سليم من خلال اللمس أو المصافحة أو الاتصال الجسدي المباشر. تشمل الأمثلة الالتهابات الجلدية مثل القوباء والتهاب النسيج الخلوي.

- الاتصال غير المباشر: ينتقل العامل الممرض من خلال لمس سطح أو جسم ملوث بالبكتيريا ثم لمس الفم أو الأنف أو العينين. يمكن أن تبقى بعض البكتيريا على الأسطح لفترات طويلة.

- الرذاذ: تنتشر البكتيريا المحمولة في قطرات صغيرة من اللعاب أو المخاط عند السعال أو العطس أو التحدث من قبل شخص مصاب، ويمكن أن يستنشقها الأشخاص القريبون. تعتبر العديد من التهابات الجهاز التنفسي، مثل التهاب الحلق العقدي والالتهاب الرئوي البكتيري، تنتقل بهذه الطريقة.

- الهواء: يمكن لبعض البكتيريا أن تبقى معلقة في الهواء لفترات طويلة على شكل جزيئات صغيرة (نوى الرذاذ) ويمكن استنشاقها. يعتبر مرض السل (الدرن) مثالًا على مرض ينتقل عبر الهواء.

- الغذاء والماء الملوثان: يمكن أن تحتوي الأطعمة والمياه الملوثة بالبكتيريا على أعداد كافية لإحداث العدوى عند تناولها. تشمل الأمثلة التسمم الغذائي الناتج عن Salmonella أو E. coli والكوليرا التي تنتقل عن طريق المياه الملوثة.

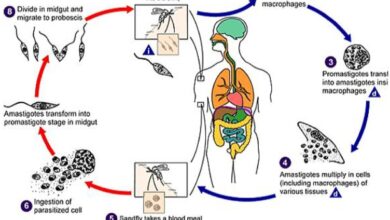

- النواقل: يمكن لبعض الكائنات الحية، مثل الحشرات (مثل البعوض والبراغيث والقمل) أو الحيوانات، أن تنقل البكتيريا المسببة للأمراض من مضيف إلى آخر. تشمل الأمثلة مرض لايم الذي ينتقل عن طريق القراد والطاعون الذي ينتقل عن طريق البراغيث.

- انتقال الأم من الأم إلى الجنين: يمكن لبعض البكتيريا أن تنتقل من الأم المصابة إلى جنينها أثناء الحمل أو الولادة. تشمل الأمثلة المكورات العقدية من المجموعة B التي يمكن أن تسبب التهابات خطيرة في حديثي الولادة.

أمثلة على الأمراض البكتيرية الشائعة:

تتسبب مجموعة واسعة من البكتيريا في أمراض مختلفة تصيب أجزاء مختلفة من الجسم. بعض الأمثلة الشائعة تشمل:

- التهابات الجهاز التنفسي:

- التهاب الحلق العقدي (Strep throat): تسببه بكتيريا Streptococcus pyogenes.

- الالتهاب الرئوي البكتيري (Bacterial pneumonia): يمكن أن تسببه أنواع مختلفة من البكتيريا، بما في ذلك Streptococcus pneumoniae و Haemophilus influenzae.

- السل (Tuberculosis): يسببه بكتيريا Mycobacterium tuberculosis.

- السعال الديكي (Pertussis): تسببه بكتيريا Bordetella pertussis.

- التهابات الجهاز الهضمي:

- التسمم الغذائي: يمكن أن تسببه بكتيريا مثل Salmonella و Campylobacter و E. coli.

- الكوليرا (Cholera): تسببه بكتيريا Vibrio cholerae.

- التهاب المعدة والأمعاء (Bacterial gastroenteritis): يمكن أن تسببه مجموعة متنوعة من البكتيريا.

- التهابات الجهاز البولي:

- التهاب المثانة (Cystitis): غالبًا ما تسببه بكتيريا E. coli.

- التهاب الكلى (Pyelonephritis): يمكن أن ينتج عن عدوى بكتيرية تصعد من المثانة إلى الكلى.

- التهابات الجلد والأنسجة الرخوة:

- القوباء (Impetigo): تسببه بكتيريا Staphylococcus aureus أو Streptococcus pyogenes.

- التهاب النسيج الخلوي (Cellulitis): عدوى تصيب الطبقات العميقة من الجلد والأنسجة الرخوة، وغالبًا ما تسببها Staphylococcus aureus أو Streptococcus pyogenes.

- الخراجات (Abscesses): تجمعات موضعية من القيح ناتجة عن عدوى بكتيرية.

- التهابات الجهاز العصبي:

- التهاب السحايا البكتيري (Bacterial meningitis): عدوى خطيرة تصيب الأغشية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي، ويمكن أن تسببها بكتيريا مثل Neisseria meningitidis و Streptococcus pneumoniae و Haemophilus influenzae.

- الكزاز (Tetanus): يسببه سم تفرزه بكتيريا Clostridium tetani التي تدخل الجسم عادة من خلال الجروح الملوثة.

- الأمراض المنقولة جنسيًا:

- السيلان (Gonorrhea): تسببه بكتيريا Neisseria gonorrhoeae.

- الكلاميديا (Chlamydia): تسببه بكتيريا Chlamydia trachomatis.

- الزهري (Syphilis): تسببه بكتيريا Treponema pallidum.

- الأمراض التي تنقلها الحشرات:

- مرض لايم (Lyme disease): تسببه بكتيريا Borrelia burgdorferi وينتقل عن طريق لدغة القراد المصاب.

- الطاعون (Plague): تسببه بكتيريا Yersinia pestis وينتقل عن طريق البراغيث المصابة.

تشخيص الأمراض البكتيرية:

يعتمد تشخيص الأمراض البكتيرية على مجموعة من العوامل، بما في ذلك:

- التاريخ الطبي والفحص السريري: يقوم الطبيب بتقييم أعراض المريض وتاريخه الطبي وإجراء فحص سريري لتحديد العلامات والأعراض التي تشير إلى عدوى بكتيرية.

- الفحوصات المخبرية: تلعب الفحوصات المخبرية دورًا حاسمًا في تأكيد التشخيص وتحديد نوع البكتيريا المسببة للعدوى. تشمل هذه الفحوصات:

- زراعة العينات: يتم أخذ عينات من سوائل الجسم أو الأنسجة المصابة (مثل الدم، البول، البلغم، القيح، السائل النخاعي) وزراعتها في أوساط غذائية مناسبة لنمو البكتيريا وتحديد نوعها.

- الفحص المجهري: يمكن فحص العينات مباشرة تحت المجهر لتحديد شكل وحجم وترتيب البكتيريا. يمكن استخدام تقنيات التلوين المختلفة، مثل تلوين غرام، لتصنيف البكتيريا.

- الاختبارات الجزيئية (PCR): تستخدم هذه التقنية لتضخيم الحمض النووي البكتيري في العينة، مما يسمح بالكشف السريع والدقيق عن وجود البكتيريا وتحديد نوعها.

- اختبارات الكشف عن المستضدات: تكشف هذه الاختبارات عن وجود بروتينات أو مواد أخرى خاصة بالبكتيريا في العينة.

- اختبارات الأجسام المضادة: تكشف هذه الاختبارات عن وجود أجسام مضادة محددة للبكتيريا في دم المريض، مما يشير إلى وجود عدوى حالية أو سابقة.

- التصوير الطبي: في بعض الحالات، قد تكون هناك حاجة إلى فحوصات التصوير الطبي مثل الأشعة السينية أو التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي لتقييم مدى انتشار العدوى وتحديد المضاعفات.

علاج الأمراض البكتيرية:

يعتمد علاج الأمراض البكتيرية بشكل أساسي على استخدام المضادات الحيوية، وهي أدوية تقتل البكتيريا أو تمنع نموها. هناك العديد من أنواع المضادات الحيوية التي تعمل بآليات مختلفة وتستهدف أنواعًا مختلفة من البكتيريا. يعتمد اختيار المضاد الحيوي المناسب على عدة عوامل، بما في ذلك:

- نوع البكتيريا المسببة للعدوى: يتم تحديد نوع البكتيريا عادةً من خلال زراعة العينات واختبار حساسية المضادات الحيوية.

- موقع العدوى وشدتها: قد تتطلب الالتهابات الشديدة أو تلك التي تصيب مواقع حساسة (مثل الدماغ أو القلب) مضادات حيوية أقوى أو طرق إعطاء مختلفة (مثل الحقن الوريدي).

- حالة المريض الصحية: يجب أخذ عوامل مثل الحساسية المعروفة للمضادات الحيوية، والأمراض المزمنة، والحمل، والرضاعة في الاعتبار عند اختيار العلاج.

- نمط مقاومة المضادات الحيوية: أصبحت مقاومة المضادات الحيوية مشكلة عالمية متزايدة الخطورة، حيث تطور بعض سلالات البكتيريا آليات تجعلها غير قابلة للتأثر بواحد أو أكثر من المضادات الحيوية الشائعة. لذلك، من المهم إجراء اختبارات حساسية المضادات الحيوية لتحديد المضادات الحيوية التي ستكون فعالة ضد السلالة المحددة من البكتيريا المسببة للعدوى.

بالإضافة إلى المضادات الحيوية، قد يشمل علاج الأمراض البكتيرية تدابير أخرى مثل:

- الرعاية الداعمة: تشمل توفير السوائل والتغذية الكافية، وتخفيف الحمى والألم، وعلاج الأعراض الأخرى.

- التدخل الجراحي: في بعض الحالات، قد يكون من الضروري إجراء عملية جراحية لتصريف الخراجات أو إزالة الأنسجة المصابة بشدة.

الوقاية من الأمراض البكتيرية:

تعتبر الوقاية من الأمراض البكتيرية أمرًا بالغ الأهمية للحد من انتشارها وتأثيرها على الصحة العامة. تشمل استراتيجيات الوقاية ما يلي:

- النظافة الشخصية الجيدة:

- غسل اليدين المتكرر: غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة بعد استخدام المرحاض وقبل تناول الطعام وبعد السعال أو العطس.

- تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس: استخدام منديل أو ثني المرفق لتغطية الفم والأنف لمنع انتشار الرذاذ.

- تجنب لمس الوجه: تجنب لمس العينين والأنف والفم بأيد غير مغسولة.

- سلامة الغذاء والماء:

- طهي الطعام جيدًا: التأكد من طهي اللحوم والدواجن والبيض والمأكولات البحرية جيدًا لقتل أي بكتيريا ضارة.

- تجنب تناول الطعام النيئ أو غير المطبوخ جيدًا: خاصة اللحوم والدواجن والبيض.

- شرب مياه آمنة: استخدام المياه المعالجة أو المعبأة أو غلي الماء قبل شربه في المناطق التي تكون فيها جودة المياه مشكوكًا فيها.

- تجنب الحليب غير المبستر ومنتجات الألبان المصنوعة منه.

- غسل الفواكه والخضروات جيدًا قبل تناولها.

- التطعيم: تتوفر لقاحات فعالة للوقاية من بعض الأمراض البكتيرية الخطيرة، مثل:

- لقاح الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي (DTaP/Tdap).

- لقاح شلل الأطفال (IPV).

- لقاح المستدمية النزلية من النوع ب (Hib).

- لقاح المكورات الرئوية (Pneumococcal vaccine).

- لقاح التهاب السحايا النيسيري (Meningococcal vaccine).

- لقاح السل (BCG) في بعض البلدان ذات معدلات الإصابة العالية.

- مكافحة النواقل: اتخاذ تدابير للحد من انتشار الأمراض التي تنقلها الحشرات، مثل استخدام طارد الحشرات، وارتداء ملابس واقية، والتخلص من أماكن تكاثر البعوض والقراد.

- الممارسات الجنسية الآمنة: استخدام الواقي الذكري بشكل صحيح في كل مرة أثناء ممارسة الجنس للوقاية من الأمراض البكتيرية المنقولة جنسيًا.

- الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية: تناول المضادات الحيوية فقط عند الحاجة إليها وبوصفة طبية، وإكمال دورة العلاج كاملة كما وصفها الطبيب، وعدم مشاركة المضادات الحيوية مع الآخرين. يساعد الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية على منع تطور مقاومة المضادات الحيوية.

مقاومة المضادات الحيوية: تهديد عالمي متزايد:

تعتبر مقاومة المضادات الحيوية واحدة من أكبر التهديدات التي تواجه الصحة العالمية في العصر الحديث. تحدث عندما تتطور البكتيريا وتصبح قادرة على تحمل تأثير المضادات الحيوية التي كانت تستخدم في السابق لعلاجها. هذا يعني أن العدوى التي كانت تعالج بسهولة في الماضي أصبحت الآن أكثر صعوبة في العلاج، وتتطلب استخدام مضادات حيوية أقوى وأكثر تكلفة، وقد تؤدي في بعض الأحيان إلى الوفاة.

تتعدد أسباب مقاومة المضادات الحيوية، ولكن السبب الرئيسي هو الاستخدام المفرط وغير الضروري للمضادات الحيوية في البشر والحيوانات. عندما تتعرض البكتيريا للمضادات الحيوية، فإنها تتطور آليات دفاعية تسمح لها بالبقاء على قيد الحياة. يمكن أن تنتشر هذه الآليات المقاومة بين البكتيريا من خلال تبادل المادة الوراثية، مما يؤدي إلى ظهور سلالات بكتيرية مقاومة متعددة.

تشمل عواقب مقاومة المضادات الحيوية ما يلي:

- زيادة تكاليف الرعاية الصحية: تتطلب العدوى المقاومة للمضادات الحيوية إقامة أطول في المستشفى، واختبارات إضافية، وأدوية أكثر تكلفة.

- ارتفاع معدلات الاعتلال والوفيات: تزيد مقاومة المضادات الحيوية من خطر فشل العلاج والوفاة من العدوى البكتيرية.

- تهديد التقدم الطبي: تعتمد العديد من الإجراءات الطبية الحديثة، مثل الجراحة وزراعة الأعضاء وعلاج السرطان، على المضادات الحيوية للوقاية من العدوى وعلاجها. يمكن أن تقوض مقاومة المضادات الحيوية هذه الإجراءات وتجعلها أكثر خطورة.

لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية، يجب اتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة على مستوى العالم، بما في ذلك:

- تحسين استخدام المضادات الحيوية: وصف المضادات الحيوية فقط عند الضرورة، وتناولها بالجرعة الصحيحة والمدة المحددة، وتجنب استخدامها لعلاج العدوى الفيروسية.

- تعزيز الوقاية من العدوى: تحسين النظافة الشخصية، وسلامة الغذاء والماء، والتطعيم للحد من انتشار العدوى البكتيرية.

- تطوير مضادات حيوية جديدة: الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار مضادات حيوية جديدة فعالة ضد البكتيريا المقاومة.

- تحسين المراقبة: تتبع أنماط مقاومة المضادات الحيوية وتحديد السلالات المقاومة الناشئة.

- التثقيف والتوعية: توعية الجمهور والعاملين في مجال الرعاية الصحية حول مخاطر مقاومة المضادات الحيوية وأهمية الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية.

الخلاصة:

تظل الأمراض البكتيرية تشكل تحديًا صحيًا كبيرًا في القرن الحادي والعشرين. على الرغم من التقدم الهائل في تطوير المضادات الحيوية واللقاحات، إلا أن ظهور مقاومة المضادات الحيوية وانتشار الأمراض البكتيرية الناشئة يتطلب بذل جهود متواصلة للوقاية من هذه الأمراض وعلاجها بفعالية. من خلال تعزيز النظافة الشخصية، وضمان سلامة الغذاء والماء، واستخدام اللقاحات، والاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، يمكننا الحد من تأثير الأمراض البكتيرية وحماية صحة الإنسان والمجتمع.